| |||||||||||

|

MESTRES DO FUTEBOL TV

GOLO DA SEMANA

9ª Jornada- Manu (Marítimo)

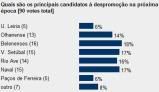

SONDAGEM

SONDAGEM ANTERIOR

PARCEIROS

ARQUIVO MENSAL

|

Copyright Mestres do Futebol. Todos os Direitos reservados. Optimizado para Mozilla Firefox 3.5.2 |

CONTACTOS

Precisamos URGENTEMENTE! de novos COLABORADORES. Contacte-nos, por favor:

mestresdofutebol@gmail.com

OS MESTRES

NEWSLETTER

Introduza o seu endereço de email para receber as notícias actualizadas dos MESTRES DO FUTEBOL!

Pesquisa

POSTS DE MESTRE

NOVO PROJECTO: MFPODCAST

NOTÍCIAS MAISFUTEBOL

TWITTER UPDATES

|

|||||||||